2015年父親生日那一天,林楷植心裡有個黯淡念頭,或許這是最後一次幫老人家祝壽了。自從檢查出類帕金森氏症後,父親身體功能急速退化,林楷植無法想像,眼前肌肉萎縮,插上鼻胃管的暴瘦男人,和當年天天都要慢跑、三餐都要吃水果的健康父親,怎麼會是同一個人?

然而,幾個月後,讓林楷植訝異的事情發生了,送入養護機構的父親,竟然能夠拔除鼻胃管,從床上重新站起。一度乾枯的身軀,又逐漸長肉了。

口腔照護延緩老化

國發會推估,2025年台灣將邁入超高齡社會,屆時每五人當中,就會有一人是65歲以上的長者,失能人口更將突破百萬。不管是受照顧的長者、家屬或是養護機構,勢必都要做出調整,才能更有效應對眼前挑戰。

協助林楷植父親走出陰影的,是位於台中的永信松柏園老人養護中心,這是衛福部評鑑優等、媒體評選中部第一的老人福利機構。一走進松柏園大廳,馬上就能明白它脫穎而出的理由:推著輪椅或助行器的長輩,自在移動於寬敞、明亮、通風的空間內,空氣中嗅不出一絲絲傳統安養機構常有的異味,洗手台同樣一塵不染到不見任何水垢。

「我們不管做任何服務,都會問自己一句,當有一天老了,想不想這樣被對待?」永信社會福利基金會執行長趙明明如是說。因為足夠將心比心,趙明明自己的父親晚年曾在松柏園住過,「住在這裡,二十四小時都有人用心照護,家人們可以很放心。」

松柏園標榜要讓長輩晚年活得快樂、安全、有尊嚴,其中最大挑戰就是「有尊嚴」三個字,要做到這點,一個關鍵觀念,就是取經於日本的「生活自立支援」——讓失能長者恢復生活自理能力,從前讓他們無法離開病床的約束帶、紙尿布、鼻胃管等束縛,都要在尊重長輩意願的前提下,盡可能移除。

從創院階段就在松柏園服務的養護中心主任蕭麗美,記得院內剛推行「生活自立支援」時,也曾遇到員工反彈。以林楷植的父親為例,為了移除他的鼻胃管,照服員還得額外學習使用瑜伽按摩球、特製刷具以及保濕凝膠,進行每天兩到三次的臉部和口腔按摩,訓練長輩兩頰肌肉恢復咀嚼和吞嚥能力,之後才能移除鼻胃管。

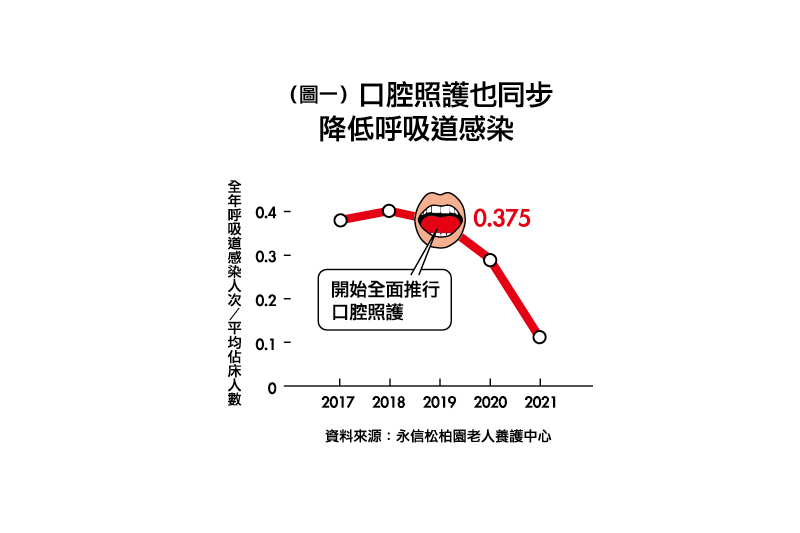

看似多出幾道手續,對於照護者和被照護者來說,卻是先苦後甘。蕭麗美明確看到,移除鼻胃管後的長輩,笑容變多了,可以正常進食、不受阻礙地與人交談、也不介意開放更多親友探視。對照護人員來說,長輩的口腔異味大幅減少,呼吸道感染顯著下滑(見圖一),心理負擔也能跟著減輕。

軟性食材找回食慾

四年前,松柏園引入日本養護機構風行的「介護食」,取代台灣通行的「攪打餐」。攪打餐顧名思義,就是把食材用食物調理機攪打成泥,才不容易噎著喉嚨。國健署統計,國內平均每十名長者,就有一人有吞嚥困難,這是攪打餐風行的背景因素。不過攪打餐的根本問題,是口感過於黏糊,難以引起食慾,且不易成食糰,長者無法順利吞嚥。為了改善此問題,介護食製作時會利用塑型劑使其質地安定、不沾黏,並保留食物的樣貌與美味。

「介護食最具挑戰的地方,就是得不斷調整食材、水和塑型劑的比例,才能做出好吞又美味的果凍餐,我們還會要求廚師將介護食塑型成料理本來的樣子,鮭魚要長得像鮭魚,雞腿也要一看就是雞腿,才能誘發長輩產生食慾。」蕭麗美說,現在松柏園連湯圓、粽子、烤肉都能做成介護食。

永信松柏園規劃將發展成熟的口腔照護及飲食經驗,推廣到全台各地長照據點,此項計劃獲得傳善獎肯定,期待讓更多居家生活的長輩,也能靠著「一張嘴」的活絡刺激,過著有尊嚴的晚年。執行長趙明明說,過去人們老是覺得,養老院就是一個走著進去、躺著出來的地方,「但是來松柏園不用那麼悲情,在我們這邊恢復健康後,長輩想要回家是好的,未來我們還是可以透過多元的社區式服務,提供長輩需要的照護。」

語言學習改善關係

根據衛福部統計,國內大約有五萬名左右的老人,是在松柏園這類養護機構接受照護,至於數量更為龐大的居家長者,得靠目前二十多萬名的外籍社福移工,補足人力越發吃緊的長照缺口。

這些遠渡重洋來台的社福移工,99%都是女性,其中超過六成來自印尼,45歲的Naida,是她們的其中一人,來自印尼泗水的她,隻身在台灣的歲月,即將邁入第十三年。

對Naida來說,2019年之前與之後,是涇渭分明的兩段日子。剛來台的前九年,為了照顧開刀住院、癱瘓在床的老爺爺,她沒有休假,沒法好好睡覺,甚至錯過至親的喪禮,但為了改善家中經濟,她只能選擇堅強。

Naida的煎熬始自第一年,語言不通的她經常挨罵,不管誰交代事情,多半都只能用猜的;第二年後,她才慢慢聽得懂中文,勞雇關係稍微改善,但也僅止於此,沒辦法更近一步。Naida在醫院認識一些同樣來自印尼的移工,發現大家都跟自己差不多,中文一直停留在勉強溝通的程度。

2019年,是Naida開始綻放笑容的分水嶺,爺爺過世後,照顧對象換成健康良好的奶奶,她有了休假,平日也多出可以彈性運用的時間;這一年,剛好也是長期關注移工教育議題的One-Forty推出「好書伴學習包」的第一年,Naida透過Youtube認識到這家非營利組織,遞出索取中文學習教材的申請,從四千名申請者中雀屏中選,成了好書伴第一梯學員。

One Forty的好書伴計劃,讓印尼移工Naida(右一)在工作之餘學習中文,與雇主可以有良好的溝通,更在走出家門後,活躍於移工社群之中。(圖片提供/One-Forty)

經營移工教育、文化交流與倡議的One-Forty,是員工平均年齡不到27歲的年輕組織,卻在草創迄今不到十年內,迅速茁壯成為台灣最大的東南亞移工學習社群——超過七萬名印尼移工訂閱其學習頻道,好書伴計劃也榮獲日本優良設計獎、台灣金點設計獎肯定。

企管系畢業的陳凱翔,是One-Forty的執行長,七年前,他從開辦給移工的商業課程開始,一路參與移工教育至今,透過第一線回饋持續優化,如今One-Forty除了固定的理財、開店、電腦課外,還有攝影、說故事、藝術創作等不定期工作坊。中文課,則是One-Forty近年用力最深的一塊。

勞動部調查顯示,接近四分之一的家庭雇主,雇用外籍看護移工後時有困擾,其中居冠者就是「語言不通」,受困擾的雇主中,逼近六成都是卡在語言這關(見圖二)。「我們訪談勞雇雙方後發現,有語言障礙的移工,碰上焦慮的雇主,很容易就會溝通不良,產生摩擦。」陳凱翔說:「雙邊關係若是沒有處理好,信任感會破裂,影響接下來幾年的關係。」

好書伴學習包就是針對移工設計的中文學習教材。移工們會先透過線上影片以及母語老師直播教學,開始一整年的遠距學習,定期繳交作業、接受線上考試和語言能力檢定。倘若上完基礎課後,還希望繼續加強中文,One-Forty也有實體進階課程讓移工能夠進修。

中文能力翻身白領

三年多下來,已經有超過三千位移工加入好書伴計劃,陳凱翔明顯看見,中文變好的移工,跟長輩關係也變得更好,連帶提升照護品質。此外,起初開辦中文課,僅是為了改善勞雇關係,但越來越多加入計劃的移工,卻是著眼於更久遠的未來。「不少學員期待回到家鄉後,能從藍領翻身白領,中文讓他們有機會從事翻譯、文書工作,或是進入台商企業擔任管理職。」陳凱翔日前得知,有批印尼移工回鄉後會連袂應徵台資企業,中文能力是面試項目之一,一旦被錄取,薪水直接是同一城市水平的三倍。「中文和電腦學好,在印尼的競爭力會很強,One-Forty意外架起移工跟台商之間的橋樑。」

不只移工親自報名,One-Forty的辦公室現在每週都會接到不同雇主來電,希望能為看護申請中文教材,這也讓陳凱翔更加肯定,順暢的溝通與交流,對勞雇雙方都是迫切需求。接下來三年,One-Forty除了要擴大對新進移工的教育培訓,也會針對雇主提供多元文化教材,讓他們同理移工的文化與生命經驗,這樣創新的服務也獲得傳善獎支持,預計將有六千個新雇主家庭能夠受益。

在已經受益的家庭中,其中一個就是Naida和她照顧的奶奶。加入好書伴三年後,Naida說:「聽得懂老闆的話,跟老闆感情真的會變好。」現在她每天都會用中文寫日記,記錄下和奶奶生活的點點滴滴。Naida打算未來回到印尼後,能成為一名翻譯,甚至夢想開辦一間中文補習班。台灣長照的未來,因為這些民間機構的創新作法,浮現出更多希望。

文章來源 https://www.businessweekly.com.tw/careers/indep/1002932